秋はもの悲しい。

夏というお祭り騒ぎが中心にあって、それが次第に小さくなり、消えていく。

気が付くと、あの騒がしい季節はすでに過ぎ去っている。

騒がしさは煩わしいものだ。

人間を含めたすべての動物が「自分は生きているんだ」という生々しさを

嫌というほど、ぐいぐいと押し付けてくる。

若い時はもちろん押し付ける側にいるが、年を取ってきて押し付けられる側に回ると

この生々しさが耐えられなくなってくる。

押し返す力も次第になくなり、夏という名の季節を、ただただ耐え忍ぶしかなくなる。

秋がくるのを「今か、今か」と待ち望む。

だが、おかしなものだ。

この年齢になっても、あの騒がしさがなくなると妙に寂しさが募る。

祭りで若者が放つ汗のにおい。

地響きのような花火の音。

浴衣からのぞく女のうなじ、

そんなものが、なぜか懐かしくなってくるのだ。

私の人生のお祭り騒ぎはとうに過ぎ去った。

かなりの無茶もやった。

人に言えないこともやった。

女も数え切れないほど、抱いた。

だが、あの頃に戻りたいとは思わない。

ただあの頃の思い出は宝石のように胸にしまっている。

それぐらいは許されてもいいだろう。

この宝石だけは、誰にも奪えない。

たとえあのいまいましい看守が、腹いせに何度も私をこん棒でたたきつけたとしてもだ。

そう、私は今、牢獄にいる。

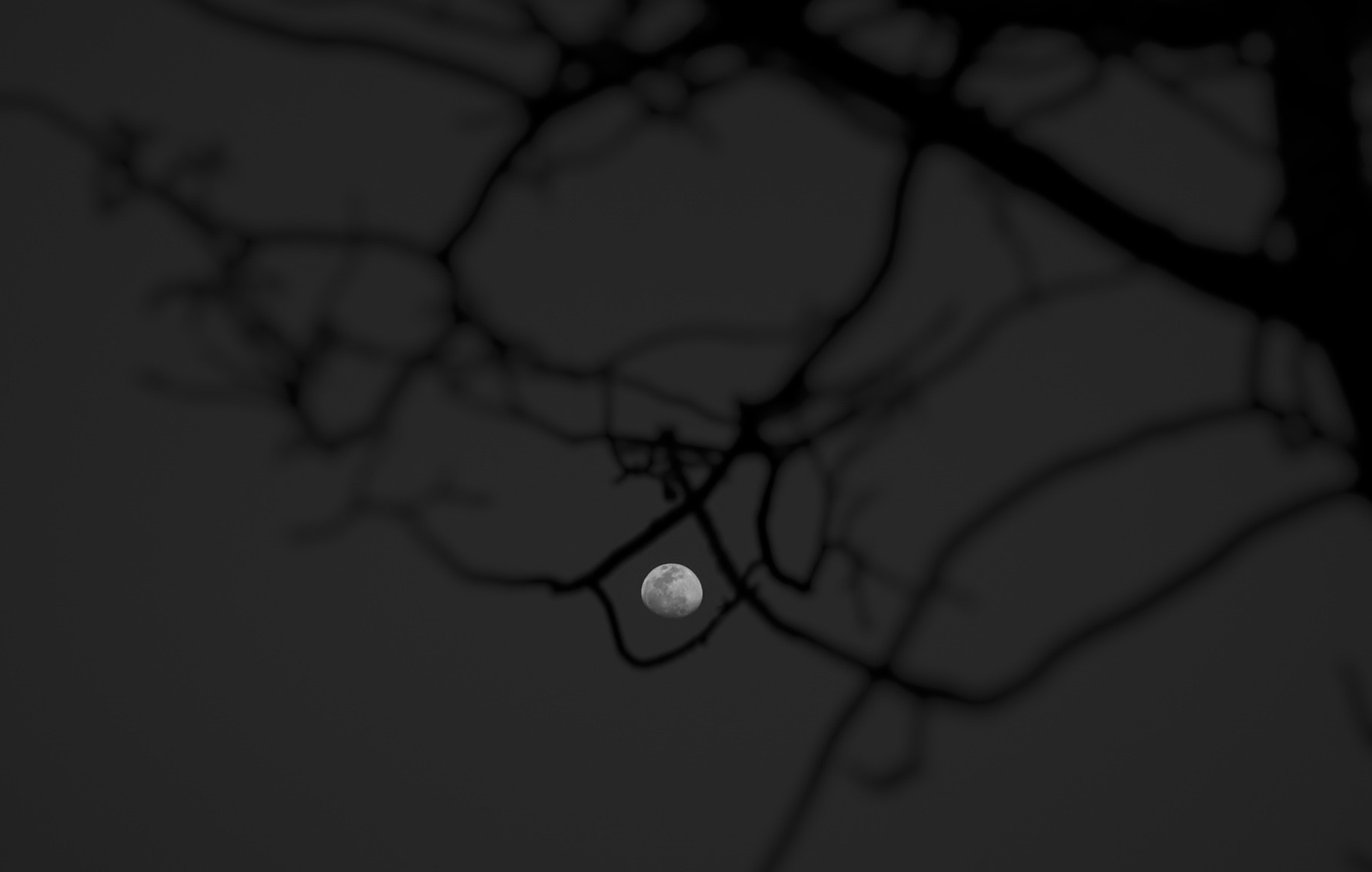

目の前の鉄格子は冷たく空間を区切っている。

この長方形の区切り目は私の目に焼き付き、ここからは出られないことを、思い知らされる。

そんな時、私は、再度、あの問いかけを自分に言ってみる。

「おれはどこで道を間違えたんだろう」と。

ここに放り込まれて以来、私はこの問いを何千回、いや、何万回としてきた。

答えなど、出るはずはなかった。

私はその日、死神に出会った。

その死神はきれいな女の姿をしていた。

体にぴたりとはりつくようなブラウスが女の体のスタイルの良さを強調していた。

すぐにでも、その細い体を抱いて、そのままベッドに連れ込みたいような女だ。

女の黒い髪は、ふわりと風に揺れていた。

そして、ビルの乱立している梅田の街をぼんやりと眺めていた。

場所は大阪駅と阪急梅田を結ぶ歩道橋の上だ。

歩道橋の下ではいつものように光の川がやけに静かに流れていた。

その日も、私は北新地の行きつけのスナックで飲んでいたのだ。

深夜だから周りにほとんど人はいなかった。

私は女の横をすり抜けて、JR大阪駅へ向かおうとした。

女の髪の香りが風に乗って、私の凶暴な衝動を刺激しているような気がした。

その時、視線を感じ、女のほうに目を向けた。女はこちらを見ていた。

女とまともに目が合い、動くことができなかった。

まるで蛇ににらまれたカエルのようだった。

女は白目のほとんどない、黒い目をしていた。

私はなぜだか、この状況を不思議だとは思わず、当然のこととして受け止めた。

そして、女はこうつぶやいた。

「あなたを待っていたの」

女の声は女の口ではなく、女の後ろのどこか別のところから出ているような気がした。

「なっ、何か、おれに用か?」

「用はないわ。私はあなたを地獄に引きづり込むために来たの」

私は女に手を上げない主義だったが、その時だけは違った。

女の腕をきつくつかみ、顔を近づけて言った。

「どういうことだ? 誰の命令できた?」

私はますます女の腕をぎりぎりと締め上げたが、女には怖がる素振りなどかけらもなかった。

むしろ、この状況を楽しんでいるようだった。

私はますますエスカレートし、女の体を持ち上げると、女の腰を欄干の上の乗せた。

「罠にはまったわね。これを待っていたのよ」

女はそう言うと、上半身を反り、自分から歩道橋の下へ飛び込もうとした。

私は必死でその体を引き寄せようとしたが、女の力はおそろしく強かった。

そして、悪夢のような瞬間が訪れた。

女はそのまま背を反らせて、光の川の中へ飛び込んでいった。

私は欄干の上から呆然と女の体が光の中に吸い込まれていくのを見ていた。

気が付くと、私の周りにはいつの間にか、人の群れができていた…

その群れは私を秋という牢獄へ連れていく群衆だった。

夏はどこへ行ってしまったのだろう。

私の人生には夏はもう訪れることはないだろう。

できることなら、あのお祭り騒ぎの中で人生を終えたかったが、それはかなわなかった。

ただ、冬の寒さの中で凍え死んでいく。

それでもいいさと思えるようになった。

それでも悔いはなかった。

なぜなら、私には、あの宝石のような夏の思い出があるから。

コメント